記憶を辿る 98話

– 店舗改装 –

来店くださるお客様も多くなり、今のままでは余りにも家すぎる!

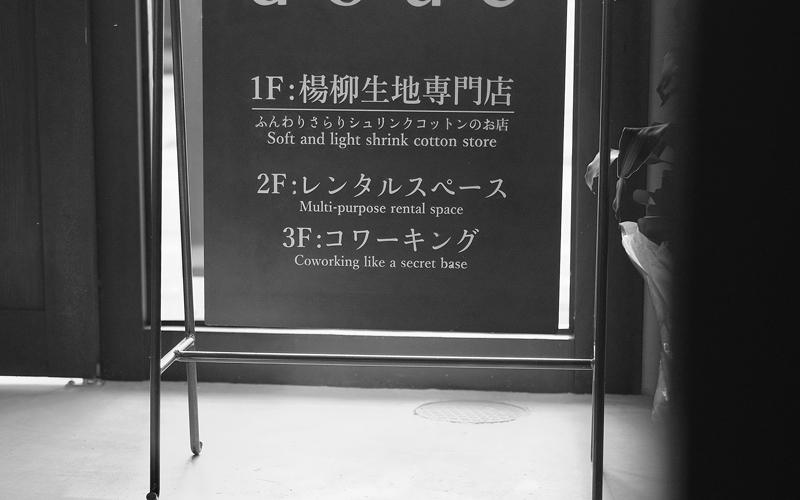

ということになり、建築関係の友人をフルに活用して、家の一部を店舗にする決定が下された。現在のdoué という店舗からみれば、出来上がった店は店舗などと呼べるような代物ではなかったけれど、この時はこれが最善。

予算は全てで20万。

材料費だけで行うような店舗改装だった。

友人達が自身の仕事終わりに夜毎集まってくれた。

まだ家庭持ちが少なかったのも出来た理由の一つだったのだろう。

壁から大正時代の新聞が出てくるような、いつ建てられたのかさえも不明な家の内壁を剥がし、土間の張り替えから什器制作、外壁の塗装など。前日の夜に次の日の作業を指示された私は、彼らが来る夜までに指示分をこなした。

出来上がりを見ながら補修と次の日の指示を受ける。

これを繰り返しながら作業は2週間ぐらい続いたと思う。

足場屋の友人に頼んで組まれた足場での外壁塗装は一番辛かった(笑) 夏の繁忙期に向けて4月から5月にかけて行ったが、足場の上の気温は30度を超える。なぜかピンクに塗られた外壁をベージュに変更するため、下処理剤を2回、ベージュを3回塗り足した。

これを友人紹介だとしても業者に頼むと60万。

2〜3日で終わる作業量だが、足場組みまで入れると総額100万の内容をホームセンターの塗料代だけで賄うのだから当然っちゃあ当然。いつも私がやり出すことは”遊び”だと両親から思われてきた私は、いかに自分を犠牲にし、コストを最小限に抑えながらも希望を叶えていくやり方が染み付いていた。

この外壁塗装には、大変だった反面メリットがあった。

近所、いや校区内に”あの人だれゑ?”が知れ渡ったことだ。

今の校区内は”バーキンだ””お受験だ”、”ディスポーザー付きの3LDKだ”と様変わりし、地元民が住みにくい町になってきたが、当時はほとんどの家では商売を営み、その奥では家族が住んでいるという京都らしい職住一体スタイルの家ばかり。

ただそんな家(商売)は、普段は質素に暮らしていても、商売に関して必要なことには”キッチリ出す”という考えが多かった。私のように自身で外壁塗装をしてしまう、いやせざるを得ないような家、人は少なかったから珍しがられたのだろう。

これには”お金”という部分も勿論ある。

しかし今となって、別の角度から見ると”DIY”への憧れがあったのかもしれない。

3階に住んでいた叔父もそう、向かいで”WOOD IN”を営んでいた岸本さんもそう。

私の人生の中では、そういった人たちが多く存在したのだ。

だからこそ私は”自身で作り上げる”に憧れていた面も否めない。

RE:OPENで最初に吊るしたオリジナル竹ハンガーも、自身で作り上げるにこだわったひとつ。ここまで愛読いただいた方は、もしかしたら意外かもしれないが実は私、和調が好きな訳ではない(笑)

そこにあった物を利用するとどうしても和調になったというだけだ。

楊柳という素材がどうしても”伝統的”や”古風な”が付きまとうこともあり、新しいハンガーを探しても、思うような物が見つからない。ネットで探しても同様で、それなら作るしかないとなったのだ。

そう思えたのも、前述の岸本さんが和物ブランドをされていた時、Tシャツを竹で吊るしていたのを思い出したからだが、そう思うが否や、教えを乞いに伺った。

竹をハンガーとして使う長さに切る。

その一本一本をじっくりと蝋燭で温める。

緩くカーブを描くように、ゆっくりと曲げていく。

最後に上辺の節部分を中心に刺したら出来上がり。

そう教えられると上京区にまだあった竹店で材料を仕入れ、居間が竹だらけになった事を思い出す。なんでも最初は上手くいかないけれど、コツを掴むと早くできるようになった。

30本ぐらい作ったのだろうか。

それは今もストックルームに残っているが、先にも書いた通り決して”和調推し”ではないから、今の店舗では真鍮製のハンガーを使っている。それでも竹のハンガーは、私にとって思い出深い物なのは間違いなく、なかなか捨てられない(笑)。

当時はこのハンガー作りや外壁塗装が、これからのデモンストレーションだったとは思いもよらないが、丁稚奉公がわりに外に出て仕事をしてきた数年間、そして大分工場に勤務して京都を離れた数年間の空白を埋めるように、若衆として戻ってきた”あれ山城さんトコのボンゑ”が出来上がっていったのだった。